出産祝いのお返しとして贈る出産内祝いでは、贈る側の気持ちがしっかりと伝わるように、形式やマナーに細かく気を配ることが大切です。特に「のし紙」や「表書き」といった形式的な部分は、相手に与える印象を大きく左右します。これらを適切に選び、正しい方法で記載することが相手に対する礼儀や感謝の気持ちを形にすることにもつながります。この記事では、出産内祝いにふさわしい「のし紙」や「表書き」、マナーや注意点について解説します。

>> 出産内祝いにおすすめのカタログギフト「Colon(コロン)」

出産内祝いに使うのし紙の種類と選び方

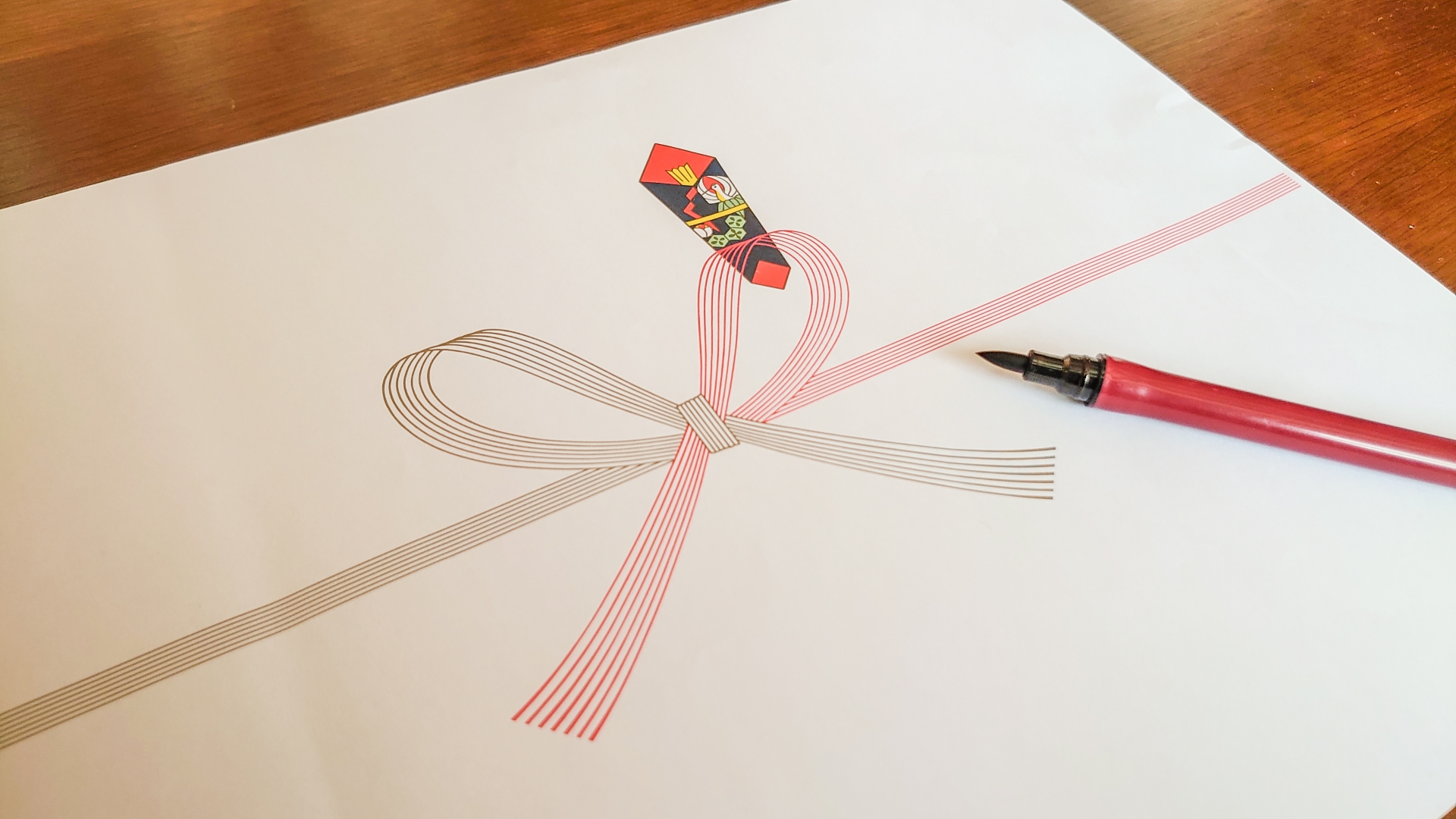

適しているのは「紅白蝶結び」

出産内祝いには、紅白の蝶結びが印刷されたのし紙を使います。蝶結びは何度でも結び直せることから、出産のように繰り返しても嬉しい出来事に使われる形式です。そのため、出産内祝いではこの水引が広く使われています。

水引の本数で印象が変わる

水引は5本のものが基本とされており、ほとんどの場面で使えます。ただ、よりていねいな印象を持ってもらいたい相手には7本の水引を使うこともあります。どちらを使うかは、相手との関係や品物の内容を見て決めるのが一般的です。

出産内祝いにふさわしい表書きの書き方

出産内祝いでは「内祝」の表記が基本

のし紙の上側には「内祝」と書くのがよく見られるやり方です。出産内祝いでは、多くの方がこの表記を使っています。お祝いを受け取ったお礼として渡す場合には、この書き方が無難で受け入れられやすいでしょう。

表記の行数や文字数への配慮

「出産内祝」と4文字にすると、縁起を気にする方にとっては良くない印象を与えることがあります。これを避けるには、2行に分けて記載したり、「内祝」のみにすることで配慮ができます。贈る相手が年配の方や伝統を重んじる方なら特に気をつけたい点です。

のし紙に記載する名前と表記

のし紙には赤ちゃんの名前を記載する

出産内祝いでのし紙の下に書く名前は、贈る本人である両親の名前ではなく、生まれた赤ちゃんの名前を記載するのが一般的です。これは、贈り物とともに赤ちゃんの名前を相手に知らせる目的があります。特に初めて名前を伝える相手には、お披露目の意味も含めて丁寧に記載します。

読みやすさや関係性による書き方の違い

赤ちゃんの名前に読みにくい漢字や珍しい読み方が含まれている場合は、名前の横にふりがなを付けると親切です。また、職場の上司や取引先などに贈る場合で、赤ちゃんの名前を伝えることを控えたいときは、名字のみを記載する方法も使われています。このように、贈る相手に合わせて書き方を変えることで、より配慮の行き届いた内祝いになります。

用途によって使い分ける「のし」の掛け方

直接渡す場合には「外のし」を選ぶ

品物の包装紙の上からのし紙をかける「外のし」は、贈る目的がはっきり伝わる形です。贈る相手に直接手渡しする場面や、すぐに何の贈り物かわかるようにしたいときにはこの方法がよく使われます。複数の贈り物が並ぶ場所では特に役立ち、識別しやすくなるという利点もあります。

郵送や宅配の場合は「内のし」を選ぶ

のし紙を品物に掛けたあと、その上から包装紙で丁寧に包むのが「内のし」です。出産内祝いではこの形がよく使われており、落ち着いた印象を与えることができます。包装紙の内側にのし紙を隠すことで、贈る目的を控えめに伝えられ、配送の際にものし紙が傷まず安心です。品物の内容よりも気持ちを静かに届けたいときに向いています。

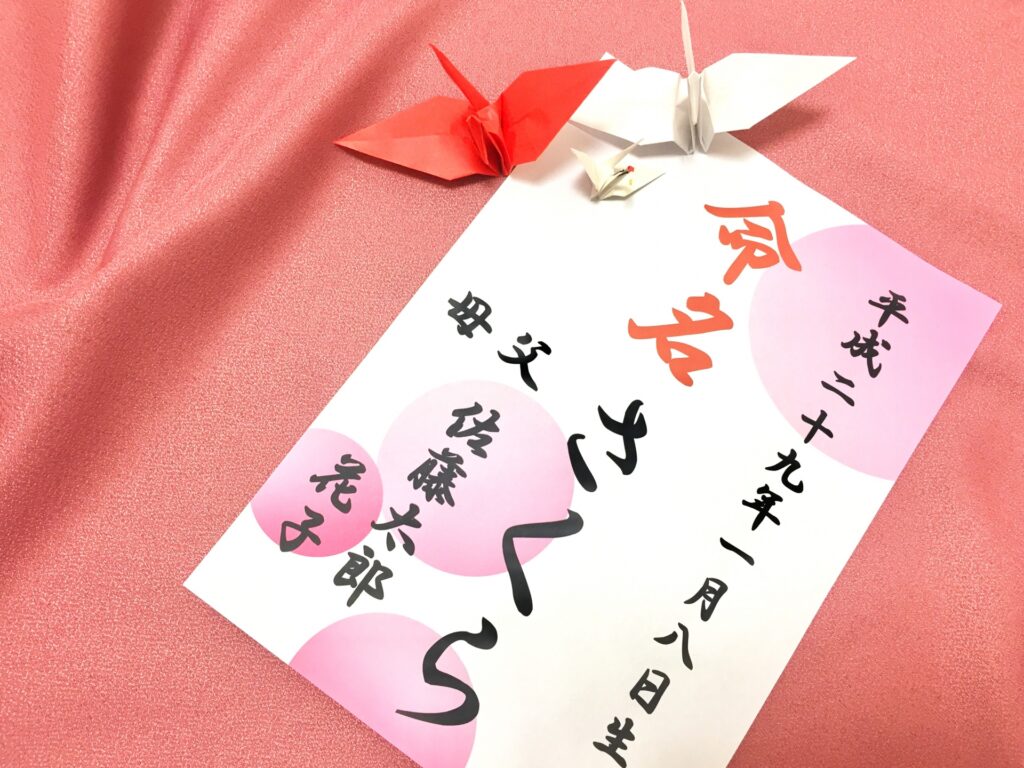

地域の習慣にあわせた命名札の使い方

命名札を添える文化がある地域での対応

北海道や四国の一部では、命名札という短冊形の紙を贈り物に添える風習があります。この札には赤ちゃんの名前を書き、自宅のキッチンや玄関に貼ることが多いようです。地元の風習に合わせた対応をすることで、相手にも気持ちが伝わります。

命名札とのし紙を併用する場合の書き方

命名札と、のし紙に書かれた名前が重なることがありますが、それぞれが使われる目的が異なるため、両方を使っても問題はありません。相手の住む地域や文化に合わせて命名札を添えると、より丁寧な印象を与えられます。

贈るタイミングの目安と体調への配慮

基本的には出産後1ヶ月で贈る

出産内祝いを贈るタイミングとして、出産後1ヶ月がよく選ばれています。お宮参りの時期と重なるため、準備のきっかけとしても区切りがつけやすく、贈り先にも違和感のない時期とされています。この時期であれば、贈る側も落ち着いて準備ができ、品物選びにも余裕を持って対応できます。

出産内祝いは2ヶ月以内に渡すのが一般的

遅くとも出産後2ヶ月以内には贈るのが、多くの家庭で行われている対応です。お祝いをもらってから1ヶ月以内を目安にする人も多く、全体としては1〜2ヶ月の間に贈るのが自然な流れになっています。贈り先との関係を考えて、できるだけ早めに届けるよう心がけると丁寧な印象になります。

体調や生活の状況を優先して対応する

出産直後は体調や生活リズムが整わないことも多いため、無理をして早く内祝いを贈る必要はありません。時期が遅れる場合でも、あらかじめ電話や手紙で理由を伝え、感謝の気持ちを丁寧に伝えることで失礼にはなりません。お祝いをいただいたことに対して心を込めて対応すれば、多少の遅れは問題になりにくいです。

金額の決め方と品物の選び方

出産内祝いの金額は半返しが基本

出産内祝いで贈る品物の金額は、いただいたお祝いの金額の半分程度を目安にするのが一般的です。たとえば1万円のお祝いをもらった場合は、5,000円ほどの品物を選ぶ人が多く見られます。お祝いの金額が非常に高額だったときは、3分の1程度に抑えても丁寧な印象を保てます。

連名や相手の立場に応じた品選びの工夫

複数人からの連名でお祝いを受け取った場合は、分けやすい個包装のお菓子やタオルなどが適しています。渡す人数が多いときは、全員が公平に受け取れる品を選ぶと安心です。また、親戚や上司など、相手によって関係性が異なる場合は、それぞれの立場や好みに合わせた品を選ぶと、相手に対する思いやりが伝わりやすくなります。

メッセージカードを添えて気持ちを伝える

メッセージカードで感謝の気持ちを伝える

出産内祝いにメッセージカードを添えることで、贈る側の感謝の気持ちを直接伝えることができます。品物だけでなく言葉でも気持ちを届けることができるため、丁寧な印象を持ってもらいやすくなります。短くても一言添えることで、より心のこもった贈り物になります。

赤ちゃんの写真を使ったカードが選ばれている

最近では、赤ちゃんの写真を入れたカードを添える家庭が増えています。受け取った方が赤ちゃんの表情や成長の様子を知ることができ、贈り物にあたたかさが加わります。特に親しい親族には喜ばれることが多く、記念にも残る形になります。

QRコードを使って動画や写真を共有する

カードにQRコードを印刷し、そこから動画や写真のアルバムを見てもらえるようにする方法も増えています。スマートフォンを使って簡単にアクセスできるため、離れて暮らす親戚や友人にも赤ちゃんの様子を届けることができます。写真だけでは伝えきれない動きや声を共有できるのも魅力です。

出産内祝いで避けるべき注意点

表書きや名前の書き方は見た目にも配慮する

出産内祝いの表書きには濃い墨で丁寧に書くことが基本です。薄墨は弔事で使われるため、お祝い事には適していません。文字がにじんでいたり傾いていると印象が悪くなることがあるため、文字に自信がない場合は印刷を利用するのも安心です。

相手の家の事情や宗教的な慣習を確認しておく

相手が喪中だったり、のし紙を使わない家庭である場合には、事前に確認しておくと安心です。確認したうえで、「のしなし」や「御礼」など、状況に合った書き方に変えると失礼がありません。

遅れてしまった場合は一言添えて丁寧に伝える

出産後は体調や育児の都合で、内祝いが予定より遅れることもあります。そのようなときは、品物と一緒に手紙を添えたり、電話でひとこと伝えておくと、丁寧な対応になります。感謝の気持ちが伝われば、多少の遅れは問題になりにくいです。

まとめ

出産内祝いでは、紅白の蝶結びののし紙を使い、表書きは「内祝」と記します。赤ちゃんの名前を書くのが一般的で、ふりがなを添えると親切です。贈る時期は出産後1〜2ヶ月以内が目安で、金額はお祝いの半額程度が基本です。控えめに贈るときは内のし、手渡しには外のしを使い分けましょう。相手に合った品を選び、感謝の気持ちを丁寧に伝えることで、心のこもった内祝いになります。

出産内祝いならカタログギフトのハーモニックがおすすめ

相手が商品を選べるソーシャルギフト「e-catalog(イーカタログ)」